Geräteverwaltung hat sich seit 2020 sehr stark gewandelt. Unterschiedliche Anforderungen, vielfältige Geräte und verteilte Arbeitsplätze stellen IT-Abteilungen vor neue Herausforderungen. Während MECM/SCCM weiterhin eine führende Rolle einnimmt, werden heute bereits hunderte von Millionen Endpoint mit Microsoft Intune verwaltet.

Für Unternehmen, die bisher SCCM einsetzen und Microsoft Intune einführen möchten, verspricht Co-Management einen spannenden Weg. Es ermöglicht, traditionelle und cloudbasierte Verwaltungsmethoden zu kombinieren — ohne sofort 100% cloud-native gehen zu müssen. Doch was steckt genau dahinter? Welche Vorteile bringt es im Alltag und wann lohnt sich der Umstieg?

Das Wichtigste in Kürze

- Co-Management verbindet Intune und MECM/SCCM, sodass Geräte gleichzeitig durch beide Systeme verwaltet werden können – ideal für den schrittweisen Übergang zum Modern Management.

- Workloads lassen sich gezielt aufteilen, etwa für Updates, Compliance oder Gerätekonfiguration – so behalten Unternehmen die Kontrolle und erhöhen gleichzeitig die Flexibilität.

- Pilotgruppen ermöglichen risikofreies Testen, bevor Funktionen unternehmensweit ausgerollt werden – typische Fehler wie Dual Scan lassen sich dadurch frühzeitig erkennen.

- Voraussetzungen sind klar definiert: Azure AD Join, Intune-Lizenzierung, aktuelle SCCM-Version – ohne diese Grundlagen ist Co-Management nicht umsetzbar.

1. Was ist Co-Management?

Co-Management beschreibt die parallele Verwaltung von Windows-Geräten durch zwei Systeme: Microsoft Intune und MECM/SCCM. Statt sich für eine Lösung zu entscheiden, arbeiten beide Plattformen Hand in Hand.

Der Vorteil? Aufgaben wie Softwarebereitstellung, Updates oder Sicherheitsrichtlinien lassen sich flexibel zuweisen. Während MECM/SCCM weiterhin für klassische On-Premises-Aufgaben zuständig ist, übernimmt Intune zunehmend cloudbasierte Funktionen.

Diese Kombination schafft Spielräume. Unternehmen können bestimmte Bereiche schrittweise in die Cloud verlagern, ohne auf vertraute Prozesse zu verzichten. Insbesondere für hochverfügbare Geräte kann es sehr nützlich sein weiterhin auf die granularen Features von SCCM zu vertrauen. Co-Management ist somit keine Entscheidung MECM vs. Intune, sondern ein Modell, das Anpassung ermöglicht — genau im Tempo des Unternehmens.

2. Voraussetzungen für Co-Management

Bevor Co-Management eingerichtet werden kann, müssen einige grundlegende Voraussetzungen erfüllt sein. Diese betreffen sowohl die technische Infrastruktur als auch administrative Aspekte.

Technische Anforderungen:

- Windows 10 oder Windows 11 als Betriebssystem (unterstützte Versionen beachten)

- MECM/SCCM-Umgebung ab Version 1710 oder höher

- Microsoft Intune Tenant mit entsprechender Lizenz (z. B. Microsoft 365 E3/E5 oder EMS E3/E5)

Netzwerk und Kommunikation:

- Geräte benötigen Internetzugang für die Intune-Kommunikation

- Konnektivität zu Entra ID (ehemals Azure AD) muss gewährleistet sein

Geräteregistrierung und Benutzerkonten:

- Geräte müssen in Entra ID registriert oder verbunden sein (Entra Join oder Hybrid Azure AD Join)

- Benutzer benötigen gültige Intune-Lizenzen

Diese Grundlagen stellen sicher, dass beide Systeme — Intune und MECM/SCCM — reibungslos zusammenarbeiten können. Erst wenn diese Punkte erfüllt sind, lässt sich Co-Management aktivieren und konfigurieren.

3. Co-Management einrichten: Schritt für Schritt

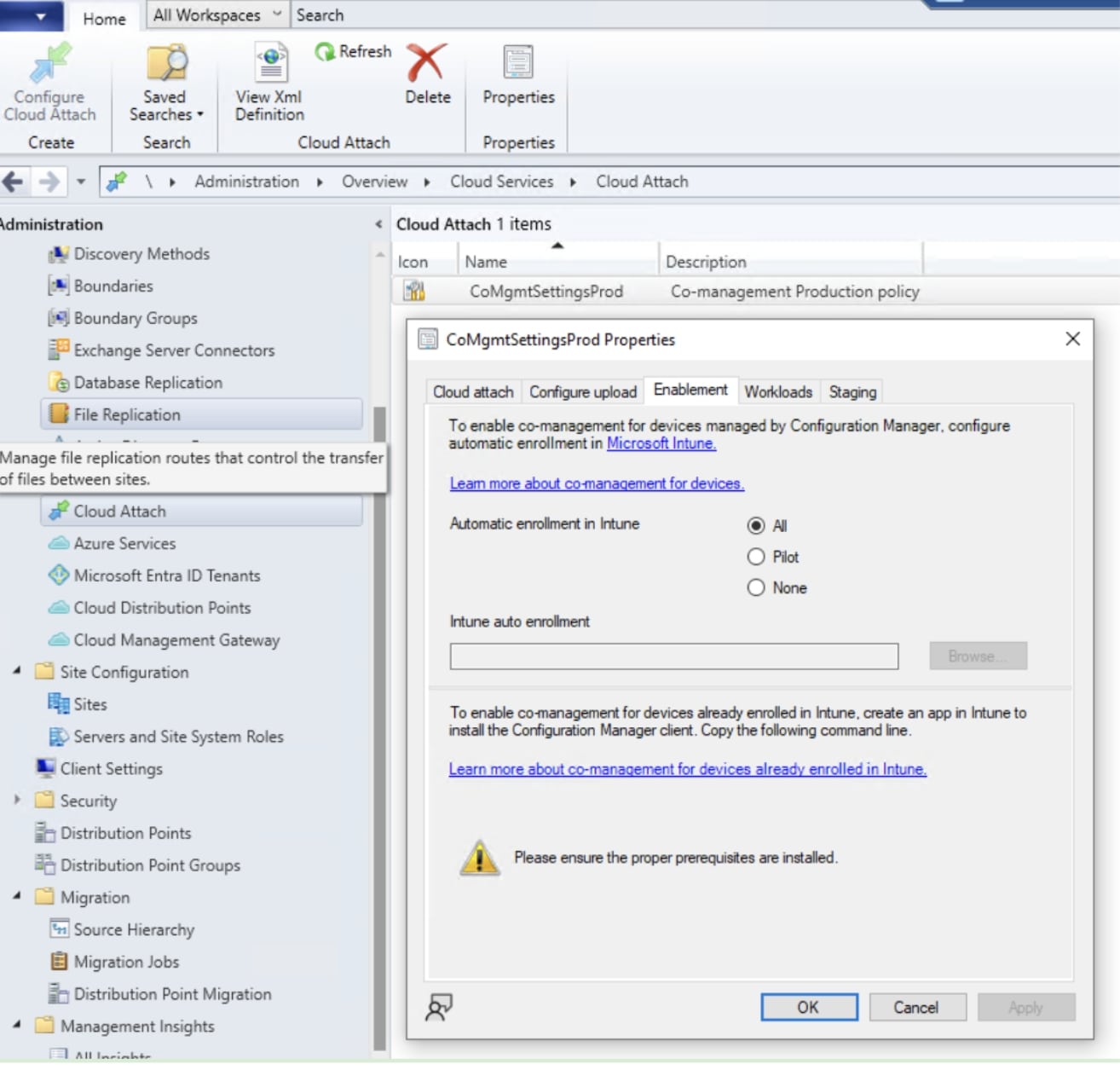

Die Einrichtung von Co-Management gliedert sich in mehrere klar definierten Schritte. Ziel ist es, ausgewählte Geräte zunächst in einer kontrollierten Umgebung zu verwalten, bevor die Funktionen auf alle Systeme ausgeweitet werden.

1 Vorbereitungen treffen

Bevor die eigentliche Konfiguration beginnt, sollten alle Voraussetzungen erfüllt sein:

- Entra ID Connect muss eingerichtet und synchronisiert sein.

- MECM/SCCM sollte auf einer unterstützten Version laufen.

- Intune muss betriebsbereit und lizenziert sein.

2 Co-Management im MECM/SCCM aktivieren

In der MECM-Konsole wird über den Co-Management Assistenten die Verbindung zu Intune hergestellt:

- Anmeldung mit globalen Administratorrechten in Intune.

- Festlegen, welche Geräte in das Co-Management aufgenommen werden (Pilot Collection empfohlen).

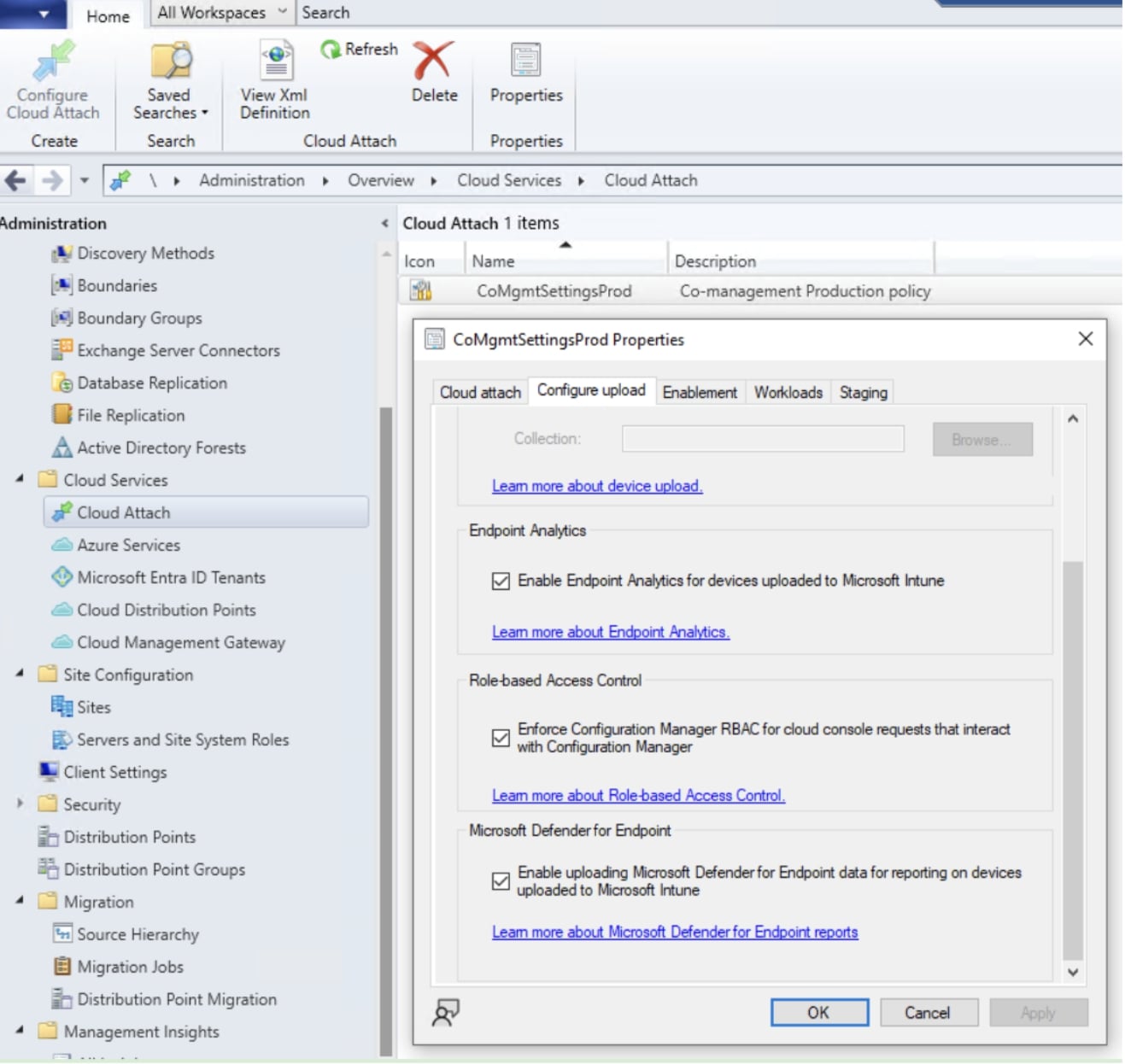

- Aktivierung der Co-Management-Richtlinie unter “Administration > Cloud Management” Reiter.

3 Pilot Collection erstellen

Eine Pilot Collection ermöglicht es, Co-Management zunächst mit einer kleinen Anzahl von Geräten zu testen:

- Geräte hinzufügen, die repräsentativ für die Umgebung sind.

- Änderungen und Auswirkungen genau beobachten, bevor die Ausweitung erfolgt.

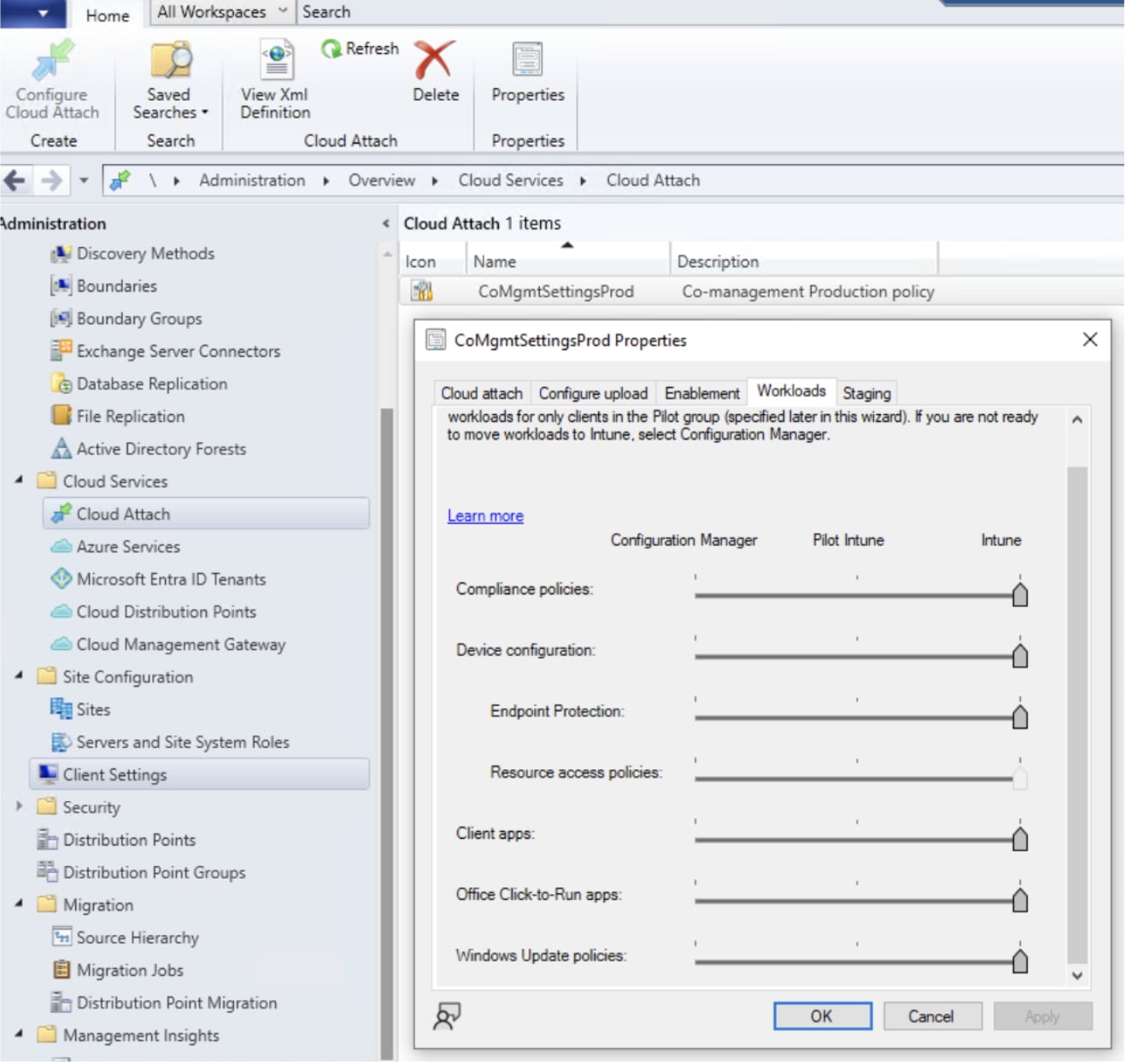

4 Workloads festlegen

Unter “Administration > Cloud Management” Reiter festlegen, welche Verwaltungsaufgaben von Intune übernommen werden sollen, zum Beispiel:

- Compliance-Richtlinien

- Windows Update for Business

- Endpoint Protection

So lässt sich der Übergang zur Cloud individuell gestalten und testen, ohne bestehende Prozesse abrupt zu ändern.

4. Workloads und ihre Verwaltung

Ein zentraler Aspekt von Co-Management ist die flexible Steuerung der Workloads. Damit wird festgelegt, ob bestimmte Verwaltungsaufgaben von MECM/SCCM oder von Intune übernommen werden. Dies ermöglicht eine schrittweise und kontrollierte Verlagerung von Verantwortlichkeiten.

Was sind Workloads?

Workloads beschreiben spezifische Aufgabenbereiche wie:

- Compliance-Richtlinien

- Configuration Profiles

- Windows Update Policies

- Endpoint Protection

- Ressourcenzugriff (VPN, Zertifikate usw.)

Workload-Übergabe: Von MECM/SCCM zu Intune

Für jedes dieser Themen lässt sich im Co-Management gezielt entscheiden:

- Clientseitig (über die Co-Management-Richtlinie) wird festgelegt, wer die Kontrolle übernimmt.

- Der Wechsel kann schrittweise (Pilotgeräte) oder flächendeckend (alle Geräte) erfolgen.

Vorteile der dynamischen Workload-Steuerung

- Risikominimierung: Änderungen zunächst nur für Pilotgruppen aktivieren

- Flexibilität: Unterschiedliche Szenarien für verschiedene Gerätetypen abbilden

- Zukunftssicherheit: Nach und nach mehr Aufgaben in die Cloud verlagern

Durch diese Anpassungsfähigkeit bietet Co-Management einen sicheren Weg, um sich an die Anforderungen moderner IT-Umgebungen anzupassen — ohne auf bewährte Prozesse verzichten zu müssen.

5. Best Practices und häufige Herausforderungen

Co-Management bietet große Flexibilität, setzt aber auch ein klares Verständnis für technische Abhängigkeiten und organisatorische Prozesse voraus. Wer typische Fehler früh erkennt und bewährte Methoden anwendet, schafft eine stabile Grundlage für den Betrieb.

Dual Scan verstehen und vermeiden

Einer der häufigsten Stolpersteine ist der sogenannte Dual Scan. In diesem Szenario greifen Geräte gleichzeitig auf MECM/SCCM und Windows Update for Business zu – was zu Konflikten bei der Update-Quelle führen kann. Um dies zu vermeiden, sollte vorab entschieden werden, welches System die Verantwortung für Windows-Updates übernimmt. Der entsprechende Workload muss konsequent konfiguriert werden, damit nicht beide Systeme parallel versuchen, Updates zu verwalten.

Rollout über Pilotgruppen steuern

Ein sofortiger Umstieg aller Geräte ins Co-Management birgt Risiken. Bewährt hat sich der schrittweise Rollout über definierte Pilotgruppen. Diese ermöglichen es, Änderungen kontrolliert zu testen und das Verhalten der Geräte unter realen Bedingungen zu beobachten. Erst wenn diese Phase stabil läuft, sollte die Ausweitung auf weitere Systeme erfolgen.

Kommunikation und Dokumentation

Technische Umstellungen wie die Verlagerung von Workloads erfordern mehr als nur Konfigurationsänderungen. Gerade in größeren IT-Umgebungen ist es entscheidend, dass alle beteiligten Teams eingebunden werden. Rollen und Zuständigkeiten müssen eindeutig definiert sein. Zudem sollte jede Anpassung dokumentiert werden – idealerweise so, dass sie auch später nachvollziehbar bleibt.

Unterstützung durch Microsoft und Partner

Auch bei sorgfältiger Planung lassen sich nicht alle Herausforderungen intern lösen. Gerade bei tiefergehenden technischen Problemen oder strategischen Entscheidungen lohnt es sich, auf die Erfahrung externer Experten zurückzugreifen. Microsoft selbst bietet umfassende Dokumentationen und Support-Plattformen. Ergänzend können zertifizierte Partner wertvolle Impulse und operative Unterstützung bieten.

6 Anwendungsfälle und Vorteile im Alltag

Co-Management zeigt seine Stärken besonders im praktischen Einsatz. Unternehmen profitieren davon, dass sie nicht alles auf einmal umstellen müssen und dennoch moderne Verwaltungsansätze nutzen können.

Typische Einsatzszenarien:

- Schrittweise Migration: Geräte lassen sich nach und nach in die Cloud überführen, ohne den Betrieb zu stören.

- Flexible Verwaltung: Unterschiedliche Gerätetypen (stationäre PCs, Notebooks, mobile Geräte, hochverfügbare Geräte) können individuell gemanagt werden.

- Homeoffice und mobile Nutzer: Über Intune lassen sich Richtlinien und Updates auch außerhalb des Firmennetzwerks durchsetzen.

Wichtige Vorteile:

- Planbarer Übergang:

Kein harter Schnitt zwischen On-Premises und Cloud – Unternehmen bestimmen das Tempo selbst.

- Geringeres Risiko:

Pilotgruppen erlauben es, neue Funktionen unter realen Bedingungen zu testen, bevor sie unternehmensweit ausgerollt werden.

- Zentrale Übersicht:

Admins behalten über beide Plattformen hinweg die Kontrolle und Übersicht über den Gerätezustand.

- Sicherheit erhöhen:

Durch die Integration moderner Intune-Funktionen wie Conditional Access wird die Sicherheitslage verbessert.

7. Fazit

Co-Management ist keine Kompromisslösung — es ist eine strategische Brücke. Unternehmen können klassische Verwaltungsansätze beibehalten und gleichzeitig die Vorteile moderner Cloud-Technologien erschließen.

Gerade für Organisationen, die stark in MECM/SCCM investiert haben, bietet dieser Ansatz eine elegante Möglichkeit, neue Wege zu gehen, ohne auf Altbewährtes verzichten zu müssen. Die flexible Steuerung der Workloads sorgt dafür, dass jedes Unternehmen das für sich passende Tempo findet.

Wer langfristig auf Modern Endpoint Management setzen möchte, kommt um Co-Management kaum herum. Es verbindet Verlässlichkeit mit Zukunftsfähigkeit — und genau das ist es, was viele IT-Abteilungen heute suchen.